學員見證

能走路就算恢復嗎,還有什麼可以讓行走變得更好?

腦中風後能不能行走是大家最常關心的議題,國外研究發現,腦中風後三個月約有75%的風友可以獨立行走,而在國內的調查發現,45歲以下的風友約有90%在出院時可以獨立行走,而其中有75%需要使用拐杖。從以上的數據來看,能獨立行走的機率還蠻高的,但「能獨立行走」就算恢復嗎?這篇就來探討有什麼行走因素也是相當重要且需要考量的。

- 行走速度

行走速度是恢復行走功能很重要的一個指標,行走速度的下降也與跌倒風險增加和生活品質下降有關。如果已經可以獨立行走,但是走得很慢,仍未持續加強行走功能,後續容易導致風友難以參與出外活動(社區行走)的狀態(每秒1.1~1.4 公尺/秒),也會降低出門走路的意願。

最常見的例子就是出外遇到各種路口紅綠燈時,是否能在時間內通過就會是個重要的行走功能。

美國心臟協會的期刊《中風》一篇研究指出,如果風友想回歸職場,步行速度達每秒0.9公尺會是個關鍵數字,而醫療人員應盡力幫助風友提升步速、耐力和行走品質,有助於風友回歸職場。

復癒知識|行走訓練的十大要點

復癒知識|行走速度的五大關鍵動作

- 行走耐力

行走耐力也是恢復行走功能的一個重要指標,增進行走耐力也有助於風友參與出外行走的活動(社區行走)以及整體健康的表現。

復癒知識|改善慢性腦中風個案的行走功能

- 行走品質

研究中對於行走品質較少明確地定義,也仍未有共識,但在實務需求上我們可以考量是否可以不須拿拐杖(放手走),行走的效率(不費力)、美觀(患側手不彎)、行走時動作張力等問題。

若能從拿拐杖安全地放掉拐杖行走,對於下雨的情境就能拿傘遮雨。對於有些個案走路會使用不受控的張力動作在走路,一開始還可以走得穩,走一段時間可能張力變高、耐力不足等因素而變得很難控制患側腳而需要休息,這也會是影響出外走路無法持續的原因之一。

有些風友可以放手走,速度不慢,也能持續走半小時,但患側手就一直彎著,除了外觀上不好看外,也會間接影響到患側手的功能。

中風步態|影響步態的四大系統

- 疼痛問題

以上在追求速度、耐力的同時,常會伴隨痠痛、甚至疼痛的問題。疼痛就是一種警訊!也不是正常現象。這時已經在提醒自己走路的方式需要調整,這也與上述的行走品質有關,如果你只知道自己的走路方式,也沒有老師教你如何好好走路,那的確容易產生下肢疼痛的問題。

最常見的就是膝蓋疼痛,曾聽過風友是使用膝蓋骨後頂去支撐自己的體重,導致膝蓋半月板破裂,。一下卡膝沒關係,如果一萬下都這麼做,疼痛的風險就會提升許多。

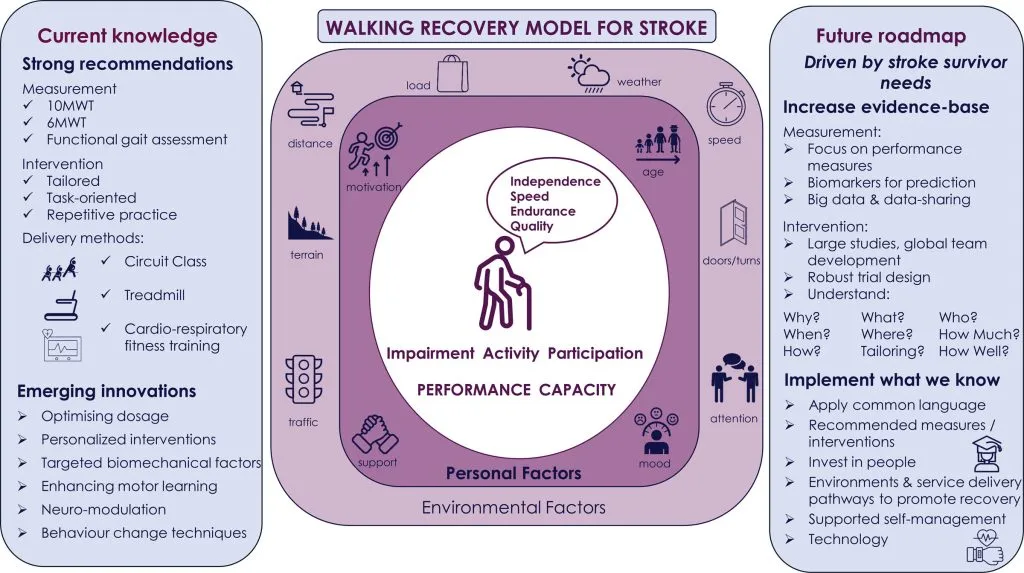

以下就是中風後行走恢復的模型,涵蓋各面向須考量的因素與目前文獻的治療指引。

治療師可朝哪些方向訓練?(強烈建議)

•客製化反覆行走練習(或行走的部分組成)

•對慢性中風個案進行中到高強度行走訓練

•透過有或沒有懸吊的跑步機訓練作為平地訓練的輔助方式

•循環課程訓練(Circuit class)

•心肺適能訓練

達到獨立、安全、有效率的行走常是腦中風後恢復的首要目標,若能好好復健也能促進生活品質與健康。除了考量行走功能外,仍須考慮個人因素、環境因素與個案需求,整體去思考不同風友的狀況,並制定客製化的復健計畫,就能更幫助到風友改善行走功能。

參考文獻:

1. Moore, Sarah A et al. “Walk the Talk: Current Evidence for Walking Recovery After Stroke, Future Pathways and a Mission for Research and Clinical Practice.” Stroke vol. 53,11 (2022): 3494-3505. doi:10.1161/STROKEAHA.122.038956

2. Is a stroke survivor ready to go back to work? A simple test might tell