學員見證

中風復健|限制誘發動作療法

✓ 什麼是限制誘發動作療法(CIMT)?

簡單來說,就是限制好側的動作和使用,並對患側肢體進行高重複次數的特定任務訓練,訓練時並配合行為塑造技巧(shaping techniques)。

起源:

來自 Mott & Sherrington 1895年的一項實驗,利用背神經根切除術將猴子單側肢體神經切除,猴子後續就不會去使用牠的患側手,隨後研究發現將好手固定一段時間並訓練患側手,患側手便開始出現動作。

✓ 限制誘發動作療法的標準:分為傳統式及改良式

傳統式:

- 每天90%的清醒時間需限制好側手

- 每天六小時的行為塑造技巧(shaping techniques)訓練。(意指漸進式難度訓練達成功能性活動)

- 手腕伸直(上翹)至少20度

- 掌指關節(MP)、指間關節(IP)伸直至少10度

- 行走不需輔具

- 認知功能正常,小於75歲

- 慢性中風患者

由於以上標準在臨床上很難實現,後來便發展出修正版的標準。

改良式:

- 降低限制好手時間:介於30分鐘~6小時

- 手腕伸直(上翹)至少10度

- 大拇指伸直或是外展至少10度

- 其餘至少兩指可以伸直10度

- 可使用在較早期中風患者,例如亞急性期

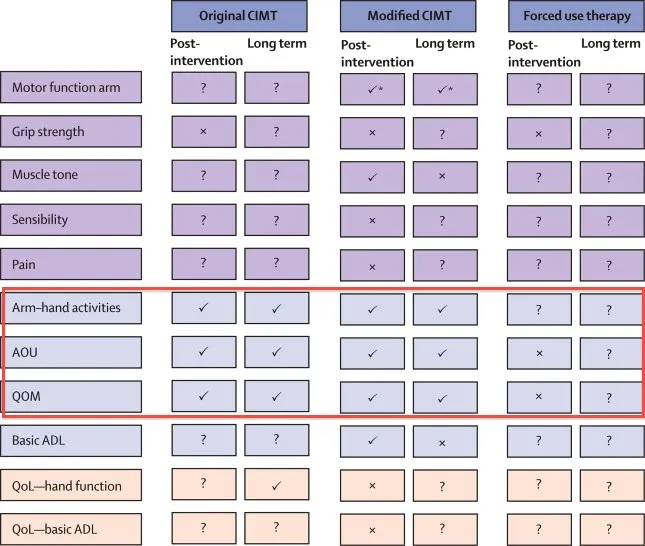

✓ 比較傳統式與改良式的治療效果:

兩者對於手部的使用量和動作品質的改善都是有效的(Kwakkel G. et al, 2015)。

✓ 改良式限制誘發動作療法對急性期中風患者的效果:

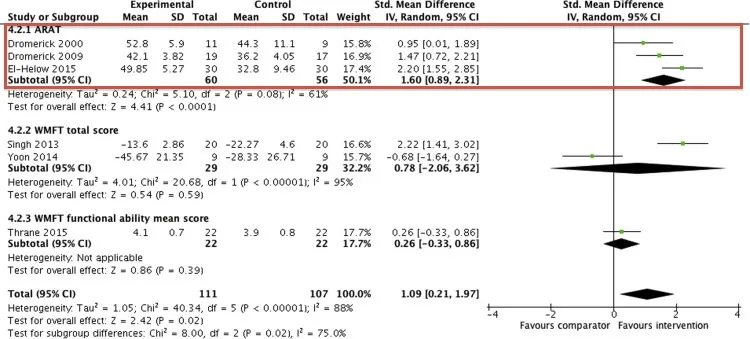

上肢功能研究量表(Action Research Arm Test, ARAT),改良式CIMT介入效果優於傳統治療。

✓ 限制誘發動作療法(CIMT)對於腦部活化的影響:

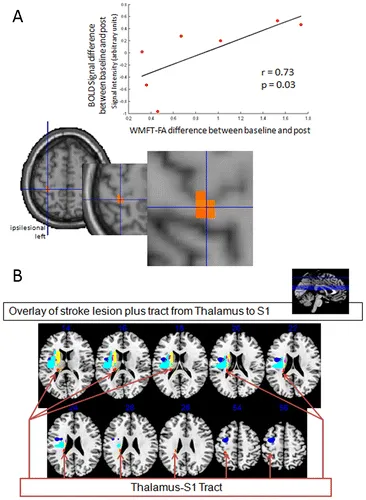

1. 兩週的CIMT介入,作相同動作時,患側腦的主要感覺皮質區(S1, Primary somatosensory cortex)活化上升,腦部活化的量和動作表現改善成正相關。

2. 使用CIMT可改善動作表現,同時伴隨腦部活化改變。

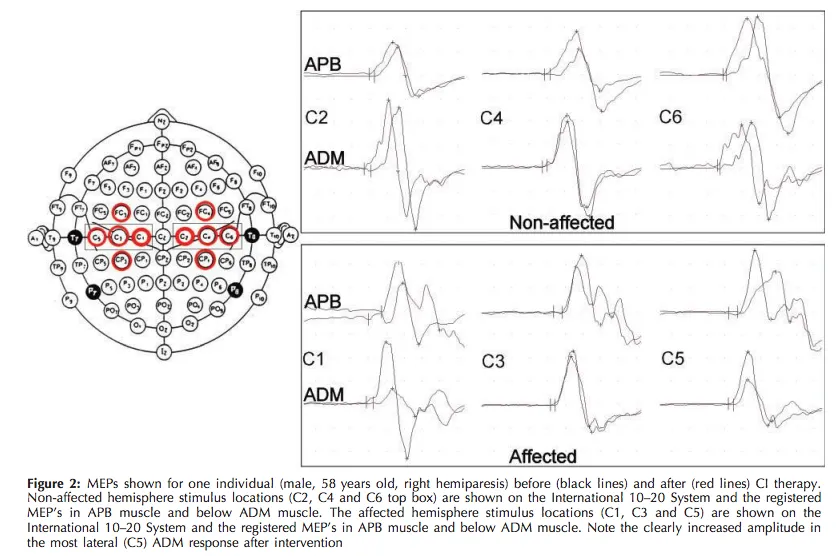

✓ 限制誘發動作療法(CIMT)對於腦部興奮性的影響:

1. 動作表現進步。

2. 健側腦興奮性不變。

3. 患側腦興奮性增加。

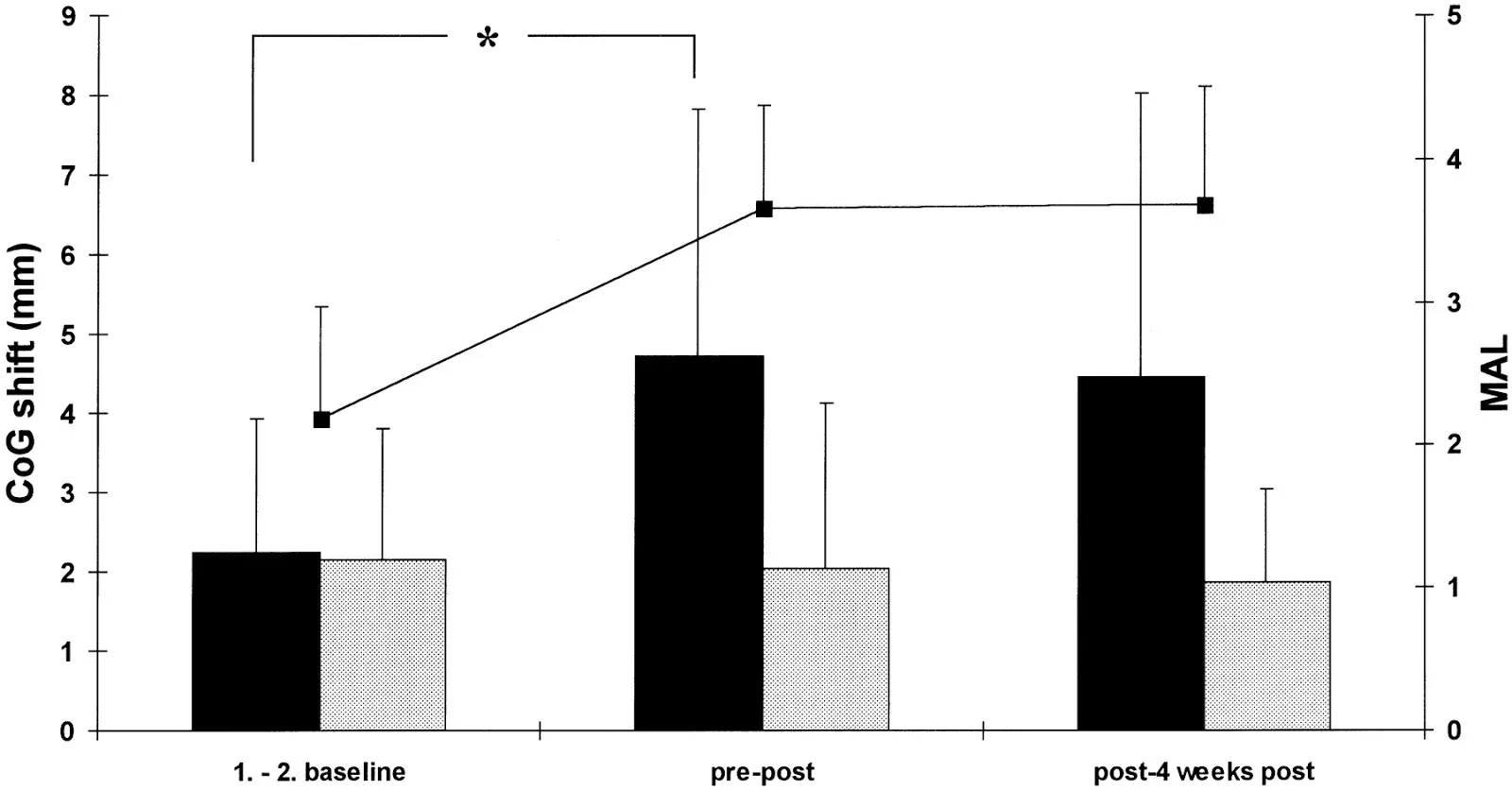

✓ 限制誘發動作療法(CIMT)對於腦部重組的影響:

1. 患側腦的動作定位區域(motor mapping area)增加。

2. 重心(central of gravity, CoG)有顯著轉移至患側腦。

★ 總結:限制誘發動作療法的效果

提升動作功能。提升大腦活化,尤其是患側腦。腦皮質脊髓興奮性增加。

★ 臨床建議:

改良式CIMT:好側限制每天6小時內,每天患側訓練2小時(需漸進式增加難度),每週五天,持續三週。

傳統式CIMT:好側限制每天90%的清醒時間,每天患側訓練6小時(需漸進式增加難度),每週五天,持續兩週。

文獻參考:

1. Kwakkel, G, Veerbeek, JM, Van Wegen, EE, Wolf, SL. Constraint-induced movement therapy after stroke. Lancet Neurol. 2015;14:224-234.

2. Wattchow KA, McDonnell MN, Hillier SL. Rehabilitation interventions for upper limb function in the first four weeks following stroke: a systematic review and meta-analysis of the evidence. Arch Phys Med Rehabil. 2017.

3. Laible, M., Grieshammer, S., Seidel, G., Rijntjes, M., Weiller, C., & Hamzei, F. (2012). Association of Activity Changes in the Primary Sensory Cortex With Successful Motor Rehabilitation of the Hand Following Stroke. Neurorehabilitation and Neural Repair, 26(7), 881–888.

4. Tarkka IM, Kononen M, Pitkanen K, Sivenius J, Mervaalat E. Alterations in cortical excitability in chronic stroke after constraint-induced movement therapy. Neurol Res. 2008; 30: 504–510.

5. Liepert J, Bauder H, Wolfgang HR, et al. : Treatment-induced cortical reorganization after stroke in humans. Stroke, 2000, 31: 1210–1216.

6. Hakkennes, S. & Keating, J. L. Constraint-induced movement therapy following stroke: a systematic review of randomised controlled trials. Aust. J. Physiother. 51, 221–231 (2005)

動腦時間

1. 關於限制誘發運動治療(constraint-induced movement therapy),下列敘述何者錯誤?

(A) 在病人睡眠時,不需要限制健側肢活動

(B) 每天限制健側肢活動不可超過 2 小時

(C) 患側肢需要進行密集訓練

(D) 限制動作引發之運動治療成果主要來自於大腦皮質重組

2.「限制誘發運動治療」(Constraint-induced movement therapy)的治療原則不包含下列敘述何者?

(A) 限制健側手

(B) 行為塑造技術

(C) 任務取向式訓練

(D) 分散式練習

3. 關於限制誘發運動治療(constraint-induced movement therapy),下列敘述何者錯誤?

(A) 對增進部分慢性期腦中風病患的上肢動作功能有相當顯著的療效

(B) 訓練活動以重複練習一般上肢功能性任務為主

(C) 必須在病患動作執行出現錯誤時,給予立即的修正

(D) 治療期間必須限制患者健側上肢參與活動的機會

4. 應用「限制誘發運動治療」(Constraint-induced movement therapy)於急性期中風病患 (<14天)時,相對於原創版本訓練方式,下列敘述何者正確?

(A) 健肢之限制及患肢之大量練習時間均減量

(B) 只有患肢大量練習時間須減量

(C) 只有健肢之限制時間須減量

(D) 健肢之限制及患肢之大量練習時間都不需減量

5. 有關限制誘發運動治療(Constraint-induced movement therapy)中利用「行為塑造技術」 (shaping technique)之敘述,下列何者正確?

(A) 使用此技術時,不需給予回饋

(B) 這是一種古典制約(classical conditioning)

(C) 將所欲達到之行為目標分成許多小步驟,藉由逐漸達到每個小目標,最後達到最終目標行為

(D) 行為塑造技術達到的效果是暫時的

答案在此:

1. B(研究指出限制好手每天小於6小時,但沒有說每天不能超過2小時)

2. D(分散式侷限誘發療法主要是分散訓練時間與延長訓練期間,來增加病人配合度,但並非一般治療原則)

3. C(這屬動作學習中動作過程的回饋 knowledge of performance,但非侷限誘發療法的原則)

4. A(急性期因個案體力等狀況較差,因此都需減量復健)

5. C(行為塑造技術的定義即是C,但應考慮分析過後的小步驟是能保證成功的經驗,若不行,則應隨時調整,確定每個步驟都能做到。

-

動作學習是什麼? 如何有效引導個案學習動作

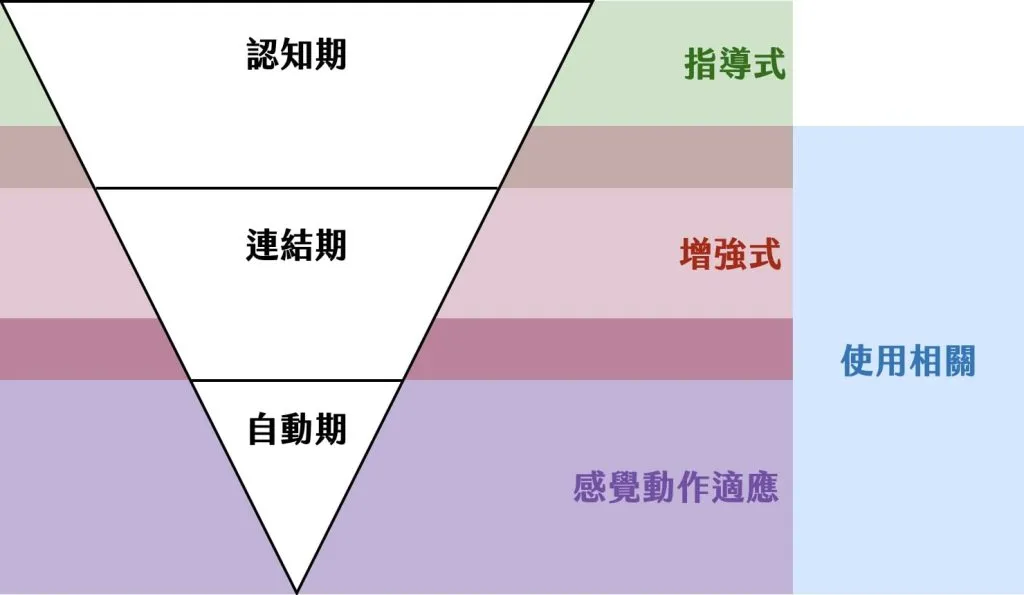

促進腦中風後的動作學習一直是神經物理治療多種介入方式中的基本目標,因此如何更有效地引導個案學習動作將是我們需要深入了解的知識。這篇文章會讓你具體學習到(1)動作學習的四種機制(2)這些機制的主要特徵,

-

復健動作要練習幾次才足夠?

我們都知道,不管是根據神經可塑性原則或是動作學習概念,要重新學好動作就是不斷反覆的練習,就如我們小時候學騎腳踏車、彈鋼琴或是打籃球,只要多練習就會越來越熟練。但中風後造成的動作失能也是多練就會好了嗎?

-

你的動作是恢復還是代償?

近20年來對於復健的研究有著爆炸性的發展,來自不同科別的專家如工程,生理,神經科學及醫療等投入復健領域,已是跨領域的行業。然而各專業間對“功能性恢復”仍有不同的見解,到底腦中風後,動作是恢復還是代償無