法律專欄

勞檢不可忽視!違規類型、裁罰重點與企業應對全指南-勞資訴訟律師|彰化勞資訴訟律師|員林勞資訴訟律師

你是否也擔心哪天突然來了一位「穿背心拿證件」的檢查員?

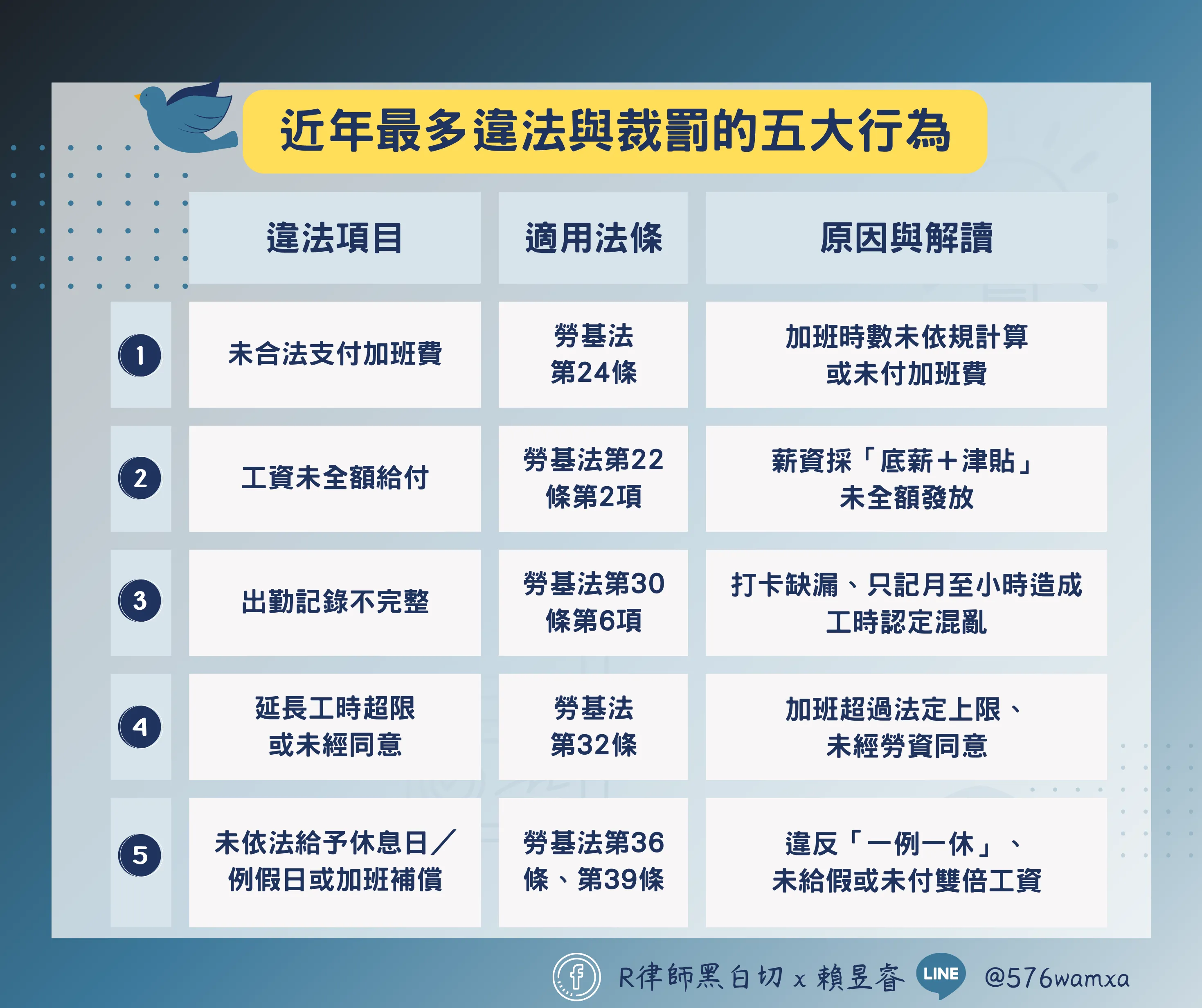

以下根據官方資料整理出近年最多違法與裁罰的五大行為:

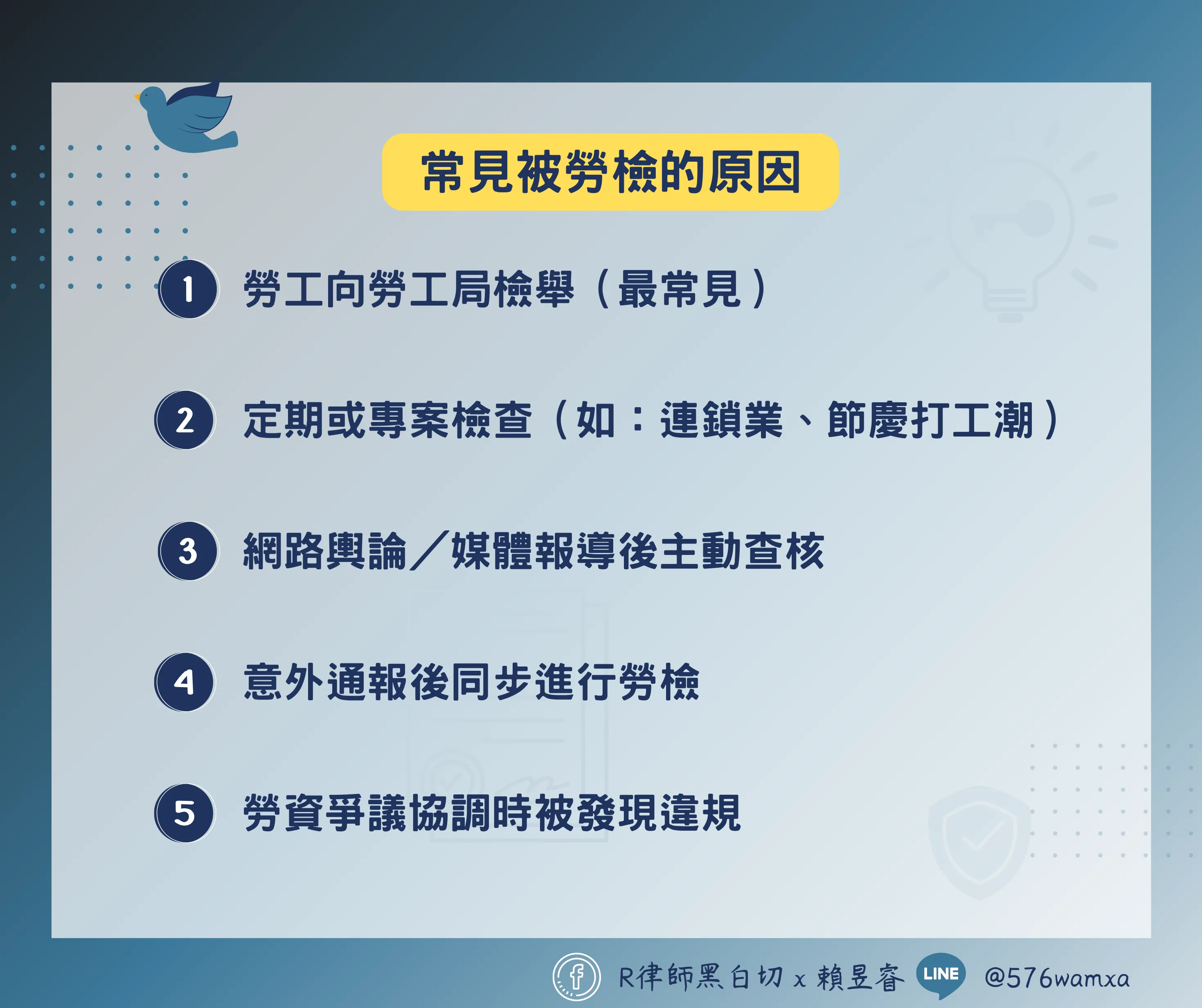

而常見被勞檢的原因如下:

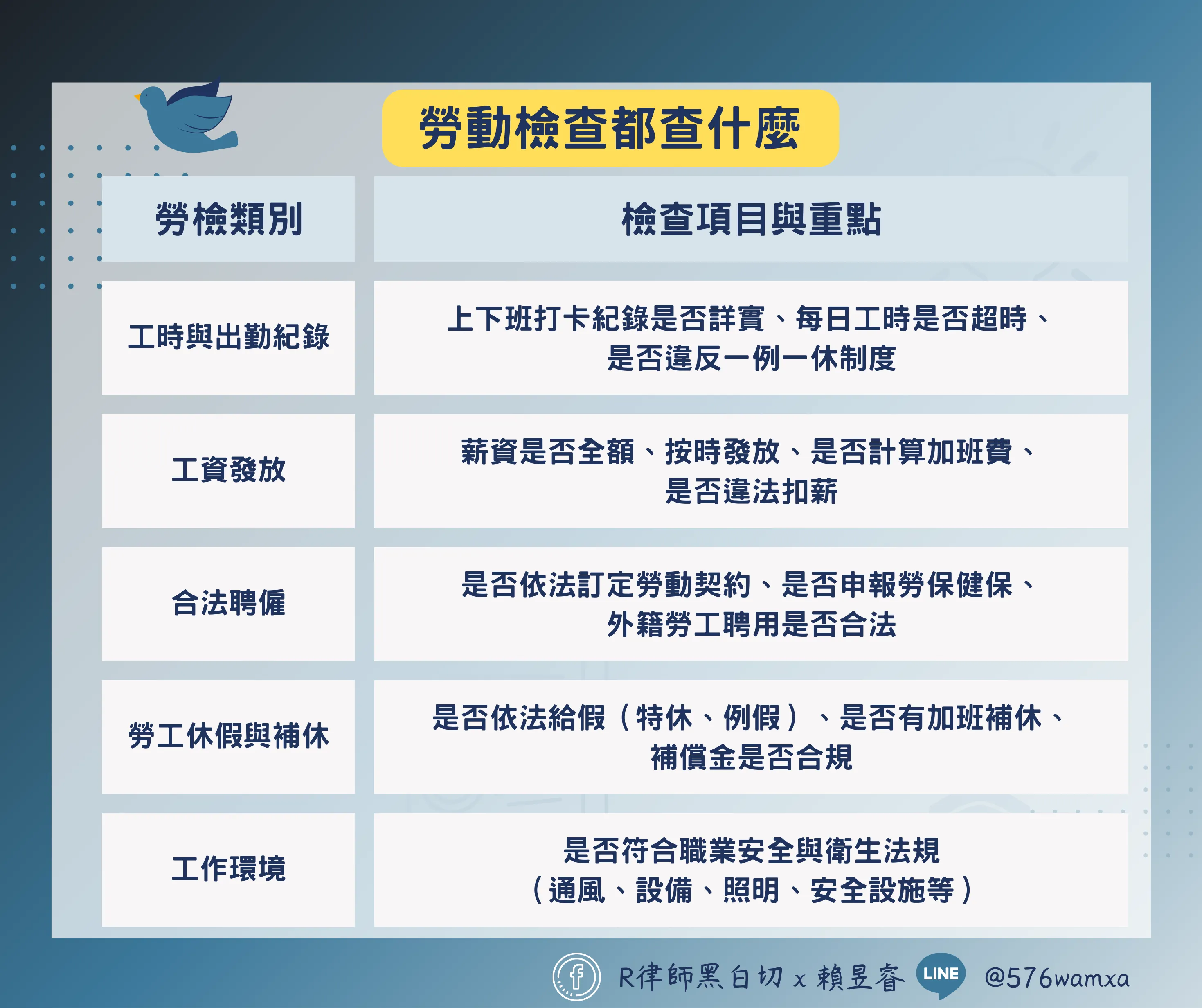

勞動檢查都查什麼?—這邊實務重點一次整理!

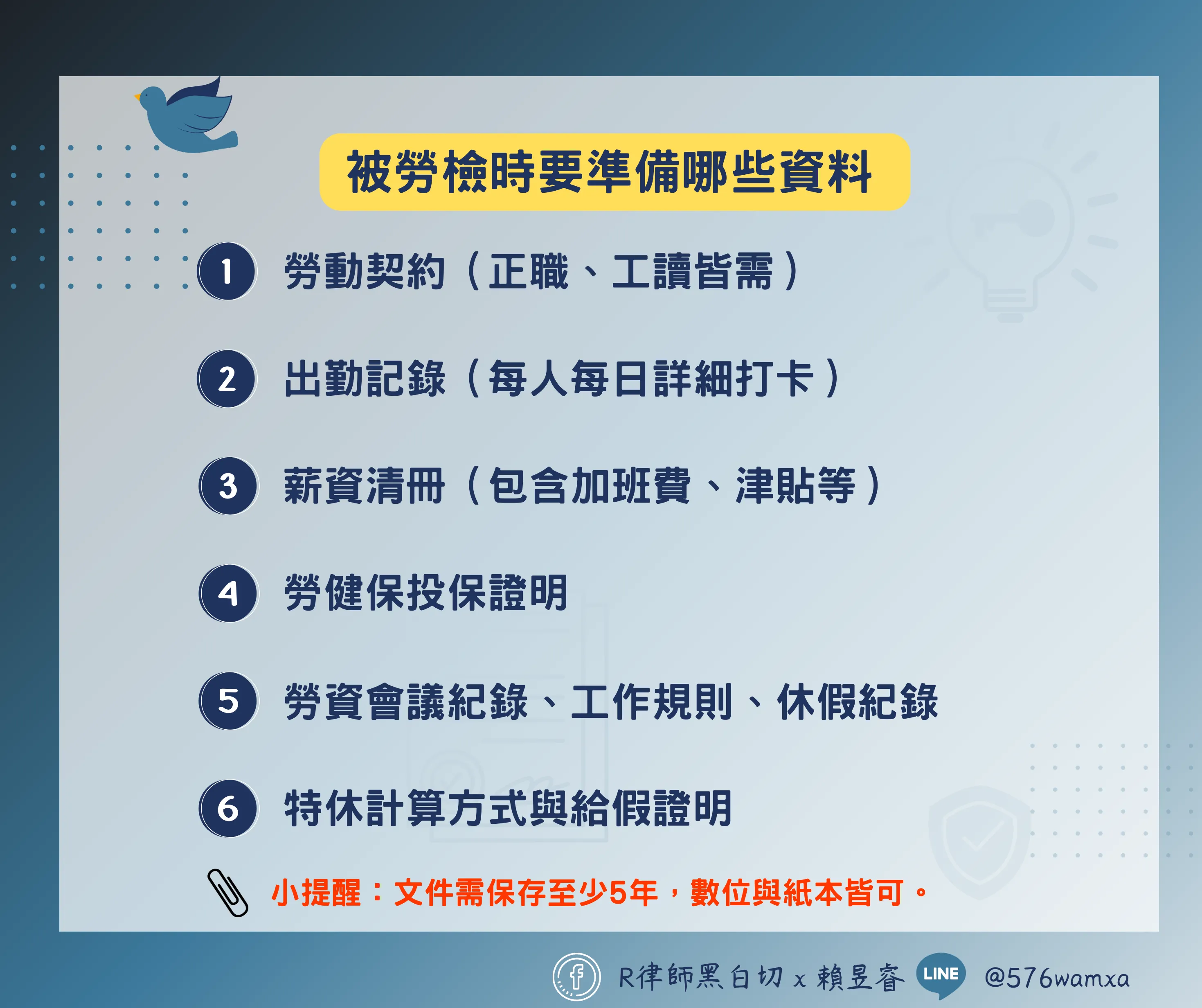

🔎如果今天,真的被突襲檢查了,要準備哪些資料?

- 包括:與員工的勞動契約、員工的出勤紀錄、薪資清冊、幫員工投保的勞健保投保證明、勞資會議記錄、工作規則、休假紀錄、特休計算方式與給假證明

🔎勞檢會事先通知嗎?可以拒絕勞檢嗎?

勞動檢查原則上不會事先通知!

- 規定在勞動檢查法第13條,勞動檢查員執行職務時,不得事先通知事業單位

- 但下列事項可以事先通知:

二、危險性機械或設備檢查。

三、職業災害檢查。

四、其他經勞動檢查機構或主管機關核准者。

勞動檢查不可以拒絕!

但如果勞動檢查員進入事業單位進行檢查時,沒有出示勞動檢查證,得拒絕檢查。

依《勞動檢查法》第35條,雇主不得妨礙、抗拒或拒絕勞檢,違者處新臺幣3萬以上、15萬以下罰鍰。

🔎企業如何自保避免被罰?可以從以下五點著手:

- 加班制度落實:加班前召開並記錄勞資會,工時與費用依規計算加倍支付。

- 薪資計算透明:薪資結構必須依法規定,且不能含岔轉隱形扣薪漏洞。

- 出勤打卡精準:上下班記錄逐分鐘記錄並備存五年。

- 休假制度落實:嚴格執行「七休一」、「一例一休」機制並妥善給假與補償。

- 完整配合勞檢:主動提供資料、避免阻礙,快速改善違法狀況。

勞檢不是找麻煩,而是法律維護公司與員工之間公平、健康、可長久經營的基礎。違規罰鍰金額雖以萬元計,但對品牌聲譽與內部士氣與法律信任度的傷害,遠超經濟成本。從勞檢實例可見,多數被罰的事業單位其實並非惡意違法,而是制度鬆散、資訊不足或輕忽法律義務造成的「習慣性違規」。

目前裁罰主軸集中於「工時、薪資與出勤制度」,若企業想降低風險與勞資糾紛,應該從制度層面著手,聘請律師進行合規檢查與制度設計,才能真正做到符合法令、調和勞資關係、防患未然。

-

借錢不傷感情:借款時你一定要知道的法律保障關鍵-律師推薦|彰化律師推薦|員林律師推薦

朋友臨時周轉、親戚急需用錢、同事開口求助……

很多人借錢時只想著「幫個忙」,卻忽略了:一旦對方不還,關係沒了,錢也拿不回來。 -

監護人與法定代理人,有什麼不同?又在什麼情況下會是同一人?-民事訴訟律師|彰化民事訴訟律師|員林民事訴訟律師

在涉及未成年人、失智長者或身心障礙者的法律問題時,常會聽到「監護人」與「法定代理人」這兩個名詞。許多民眾以為兩者是同一概念,實務上卻常因混淆而導致醫療同意、財產處分或訴訟程序出現問題。

-

房子登記在別人名下?—「借名登記」糾紛解析-民事律師|彰化民事律師|員林民事律師

「房子登記在太太名下,但錢是我出的。」「為了節稅,我用朋友的名義買地,結果他不還我了。」這些看似日常的安排,其實都牽涉到法律問題─借名登記。