法律專欄

法庭直播上線了,你我準備好了嗎?訴訟律師|彰化訴訟律師|員林訴訟律師

雖然這聽起來新穎,其實它的基礎來自於早已存在的「審判公開原則」。《法院組織法》第86條第1項明訂:「訴訟之辯論及裁判之宣示,應公開法庭行之。但有妨害國家安全、公共秩序或善良風俗之虞時,法院得決定不予公開。」雖然公開是原則,但依法也有數個明確的例外,例如涉及少年事件、家事案件、性犯罪等等。

此外,《憲法訴訟法》第27條明定,憲法法庭言詞辯論應於公開法庭行之,並應以適當方式實施公開播送,這也成為近年臺灣進行法庭直播的里程碑。

✒法律透明是好事,但隱私怎麼辦?

司法公開的背後,也隱藏著不容忽視的風險。訴訟中出現的證人、當事人、甚至未成年人的身分、隱私與個人經歷,一旦直播出去,將可能遭到永久記錄、剪輯與放大。

對被告來說,即使最終無罪,卻可能因為畫面流傳而被貼上標籤;對案件中的受害者來說,也可能無法承受被迫「被公開」的二次傷害。

✒國際上怎麼做?台灣能怎麼走?

在美國,聯邦法院多半禁止直播,但部分州法院開放特定案件;中國則設有官方法院直播平台,大量案件線上可看。

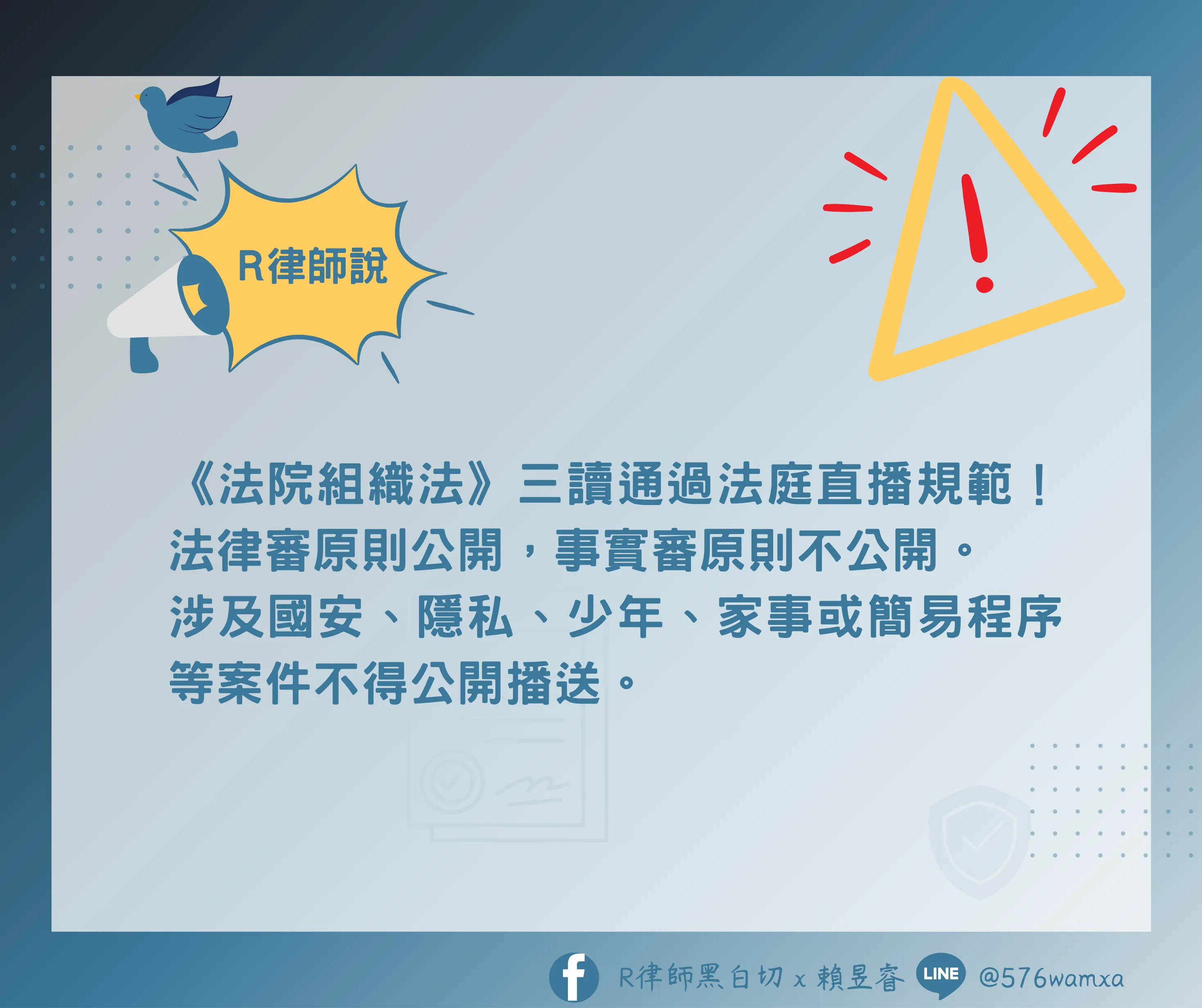

臺灣在114年6月27日由立法院院會經表決三讀修正通過《法院組織法》部分條文,明定法庭直播的規定:

法律審(最高法院、大法庭)採「原則公開、例外不公開」。當有妨害國家安全、公序良俗或造成個人生命、身體、隱私或營業秘密重大損害之虞時,法院得裁定不予以公開播送。

事實審(高等法院、地方法院)的部分則採「原則不公開、例外公開」,但審理涉及重大公共利益或社會矚目案件,得依當事人聲請或依職權裁定以適當方式公開播送。

另外,依法以不公開法庭行之的案件(少年、家事案件等)、適用簡易或小額訴訟程序的民事案件、適用簡易或交通裁決事件訴訟程序的行政訴訟案件、最重本刑5年以下有期徒刑的刑事案件,都是屬於不得公開播送的情形。

法庭直播是一把雙面刃。它既可能讓司法不再遙不可及,也可能成為「社群獵巫」的新戰場。當我們點開直播畫面時,或許也該自問:我們是在學習法律,還是在窺視別人的傷口?司法改革從不只是制度問題,也是一場集體的文化練習。當法庭走向螢幕之前,社會大眾也應一同思考,我們真正期待的,是「看見司法」?還是「理解正義」?

-

法律諮詢選擇免費還是付費?付費諮詢,反而能幫你「省錢、省時間、省風險」?-律師事務所|彰化律師事務所|員林律師事務所

許多人遇到法律問題時,第一直覺往往是:「律師諮詢要錢嗎?」「我只是問一下,不需要很深入。」「免費的就好吧!」

-

訴訟上和解 vs. 訴訟外和解差異?如何與告訴人聯絡呢?-訴訟律師推薦|彰化訴訟律師推薦|員林訴訟律師推薦

在紛爭產生時,「和解」往往是雙方快速解決紛爭的有效方式。然而,許多人對和解的種類、法律效果,以及「要和解卻找不到對方」時該如何處理,仍相當陌生。

-

2026 年勞工相關新制重點整理,一次看懂重大變革!-勞資糾紛律師|彰化勞資糾紛律師|員林勞資糾紛律師

2026年,是臺灣勞動制度重要的「轉折點」,從薪資、保險、家庭照顧,到外籍移工退休金制度,許多攸關勞工與企業主的制度都將迎來重大調整。